|

|

| LACÉDÉMONE | (Géog.) voilà cette ville si célebre de l'ancienne Grece, au Péloponnèse, située sur la rive droite ou occidentale de l'Eurotas. C'est dans cette ville, dit Terpandre, que regne la valeur, mere de la victoire, la musique mâle qui l'inspire, & la justice qui soutient la gloire de ses armes. Quoiqu'elle fût quatre fois moins grande qu'Athènes, elle l'égaloit en puissance, & la surpassoit en vertu ; elle demeura six cent ans sans murailles, & se crut assez fortifiée par le courage de ses habitans. On la nomma d'abord Sparte, & ensuite Lacédémone. Homere distingue ces deux noms : par Lacédémone, il entend la Laconie ; & par Sparte, il entend la capitale de ce pays-là. Voyez donc SPARTE, où nous entrerons dans les détails.

Nous marquerons l'état présent de cette ville au mot, MISITRA, qui est le nom moderne, & nous aurons peut-être bien des choses à y rapporter.

Consultez, si vous voulez, sur l'ancien état du pays le mot LACONIE, & sur son état actuel, le mot MAINA (Brazo di.).

Enfin, pour ce qui regarde la république de Lacédémone, son gouvernement, ses lois, le caractere, le génie, les moeurs & le mérite de ses citoyens, on verra dans l'article suivant, combien nous en sommes admirateurs. (D.J.)

LACEDEMONE, république de, (Hist. de Grèce) république merveilleuse, qui fut l'effroi des Perses, la vénération des Grecs, & pour dire quelque chose de plus, devint l'admiration de la posterité, qui portera sa gloire dans le monde, aussi loin & aussi long-tems que pourra s'étendre l'amour des grandes & belles choses.

Il semble que la nature n'ait jamais produit des hommes qu'à Lacédémone. Par tout le reste de l'univers, le secours des sciences ou des lumieres de la religion, ont contribué à discerner l'homme de la bête. A Lacédémone on apportoit en naissant, si l'on peut parler ainsi, des semences de l'exacte droiture & de la véritable intrépidité. On venoit au monde avec un caractere de philosophe & de citoyen, & le seul air natal y faisoit des sages & des braves. C'est-là que, par une morale purement naturelle, on voyoit des hommes assujettis à la raison, qui, par leur propre choix, se rangeoient sous une austere discipline, & qui soumettant les autres peuples à la force des armes, se soumettoient eux-mêmes à la vertu : un seul Lycurgue leur en traça le chemin, & les Spartiates y marcherent sans s'égarer pendant sept ou huit cent ans : aussi je déclare avec Procope, que je suis tout lacédémonien. Lycurgue me tient lieu de toutes choses ; plus de Solon ni d'Athènes.

Lycurgue étoit de la race des Héraclides ; l'on sait assez précisément le tems où il fleurissoit, s'il est sûr, comme le prétend Aristote, qu'une inscription gravée sur une planche de cuivre à Olympie, marquoit qu'il avoit été contemporain d'Iphitus & qu'il avoit contribué à la surséance d'armes qui s'observoit durant la fête des jeux olympiques. Les Lacédémoniens vivoient encore alors comme des peuples barbares ; Lycurgue entreprit de les policer, de les éclairer & de leur donner un éclat durable.

Après la mort de son frere Polydecte, roi de Lacédémone, il refusa la couronne que lui offroit la veuve, qui s'engageoit de se faire avorter de l'enfant dont elle étoit grosse, pourvu qu'il voulût l'épouser. Pensant bien différemment que sa belle-soeur, il la conjura de conserver son enfant, qui fut Léobotés ou Labotés ; &, selon Plutarque Charilaüs ; il le prit sous sa tutele, & lui remit la couronne quand il eut atteint l'âge de majorité.

Mais dès le commencement de sa régence il exécuta le projet qu'il avoit formé, de changer toute la face du gouvernement de Lacédémone, dans la police, la guerre, les finances, la religion & l'éducation ; dans la possession des biens, dans les magistrats, dans les particuliers, en un mot, dans les personnes des deux sexes de tout âge & de toute condition. J'ébaucherai le plus soigneusement que je pourrai ces choses admirables en elles-mêmes & dans leurs suites, & j'emprunterai quelquefois des traits d'ouvrages trop connus pour avoir besoin d'en nommer les auteurs.

Le premier soin de Licurgue, & le plus important, fut d'établir un sénat de 28 membres, qui, joints aux deux rois, composoient un conseil de 30 personnes, entre les mains desquels fut déposée la puissance de la mort & de la vie, de l'ignominie & de la gloire des citoyens. On nomma gérontes les 28 sénateurs de Lacédémone ; & Platon dit qu'ils étoient les modérateurs du peuple & de l'autorité royale, tenant l'équilibre entre les uns & les autres, ainsi qu'entre les deux rois, dont l'autorité étoit égale. Voyez GERONTE.

Lycurgue, après avoir formé le sénat des personnes les plus capables d'occuper ce poste, & les plus initiées dans la connoissance de ses secrets, ordonna que les places qui viendroient à vaquer fussent remplies d'abord après la mort, & que pour cet effet le peuple éliroit, à la pluralité des suffrages, les plus gens de bien de ceux de Sparte qui auroient atteint 60 ans.

Plutarque vous détaillera la maniere dont se faisoit l'élection. Je dirai seulement qu'on couronnoit sur le champ le nouveau sénateur d'un chapeau de fleurs, & qu'il se rendoit dans les temples, suivi d'une foule de peuple, pour remercier les dieux. A son retour ses parens lui présentoient une collation, en lui disant : la ville t'honore de ce festin. Ensuite il alloit souper dans la salle des repas publics, dont nous parlerons, & on lui donnoit ce jour-là deux portions. Après le repas il en remettoit une à la parente qu'il estimoit davantage, & lui disoit, je vous offre le prix de l'honneur que je viens de recevoir. Alors toutes les parentes & amies la reconduisoient chez elle au milieu des acclamations, des voeux & des bénédictions.

Le peuple tenoit ses assemblées générales & particulieres dans un lieu nud, où il n'y avoit ni statues, ni tableaux, ni lambris, pour que rien ne détournât son attention des sujets qu'il devoit traiter. Tous les habitans de la Laconie assistoient aux assemblées générales, & les seuls citoyens de Sparte composoient les assemblées particulieres. Le droit de publier les assemblées & d'y proposer les matieres, n'appartenoit qu'aux rois & aux gérontes : les éphores l'usurperent ensuite.

On y délibéroit de la paix, de la guerre, des alliances, des grandes affaires de l'état, & de l'élection des magistrats. Après les propositions faites, ceux de l'assemblée qui tenoient une opinion, se rangeoient d'un côté, & ceux de l'opinion contraire se rangeoient de l'autre ; ainsi le grand nombre étant connu, décidoit la contestation.

Le peuple se divisoit en tribus ou lignées ; les principales étoient celles des Héraclides & des Pitanates, dont sortit Ménélas, & celle des Egides, différente de la tribu de ce nom à Athènes.

Les rois des Lacédémoniens s'appelloient archagètes, d'un nom différent de celui que prenoient les autres rois de la Grece, comme pour montrer qu'ils n'étoient que les premiers magistrats à vie de la république, semblables aux deux consuls de Rome. Ils étoient les généraux des armées pendant la guerre ; présidoient aux assemblées, aux sacrifices publics pendant la paix ; pouvoient proposer tout ce qu'ils croyoient avantageux à l'état, & avoient la liberté de dissoudre les assemblées qu'ils avoient convoquées, mais non pas de rien conclure sans le consentement de la nation ; enfin il ne leur étoit pas permis d'épouser une femme étrangere. Xénophon vous instruira de leurs autres prérogatives ; Hérodote & Pausanias vous donneront la liste de leur succession : c'est assez pour moi d'observer, que dans la forme du gouvernement, Lycurgue se proposa de fondre les trois pouvoirs en un seul, pour qu'ils se servissent l'un à l'autre de balance & de contrepoids ; & l'évenement justifia la sublimité de cette idée.

Ce grand homme ne procéda point aux autres changemens qu'il méditoit, par une marche insensible & lente. Echauffé de la passion de la vertu, & voulant faire de sa patrie une république de héros, il profita du premier instant de ferveur de ses concitoyens à s'y prêter, pour leur inspirer, par des oracles & par son génie, les mêmes vûes dont il étoit enflammé. Il sentit " que les passions sont semblables aux volcans, dont l'éruption soudaine change tout-à-coup le lit d'un fleuve, que l'art ne pourroit détourner qu'en lui creusant un nouveau lit. Il mit donc en usage des passions fortes pour produire une révolution subite, & porter dans le coeur du peuple l'enthousiasme, &, si l'on peut le dire, la fievre de la vertu ". C'est ainsi qu'il réussit dans son plan de législation, le plus hardi, le plus beau & le mieux lié qui ait jamais été conçu par aucun mortel.

Après avoir fondu ensemble les trois pouvoirs du gouvernement, afin que l'un ne pût pas empiéter sur l'autre, il brisa tous les liens de la parenté, en déclarant tous les citoyens de Lacédémone enfans nés de l'état. C'est, dit un beau génie de ce siecle, l'unique moyen d'étouffer les vices, qu'autorise une apparence de vertu, & d'empêcher la subdivision d'un peuple en une infinité de familles ou de petites sociétés, dont les intérêts, presque toujours opposés à l'intérêt public, éteindroient à la fin dans les ames toute espece d'amour de la patrie.

Pour détourner encore ce malheur, & créer une vraie république, Lycurgue mit en commun toutes les terres du pays, & les divisa en 39 mille portions égales, qu'il distribua comme à des freres républicains qui feroient leur partage.

Il voulut que les deux sexes eussent leurs sacrifices réunis, & joignissent ensemble leurs voeux & leurs offrandes à chaque solemnité religieuse. Il se persuada par cet institut, que les premiers noeuds de l'amitié & de l'union des esprits seroient les heureux augures de la fidélité des mariages.

Il bannit des funérailles toutes superstitions ; ordonnant qu'on ne mit rien dans la biere avec le cadavre, & qu'on n'ornât les cercueils que de simples feuilles d'olivier. Mais comme les prétentions de la vanité sont sans bornes, il défendit d'écrire le nom du défunt sur son tombeau, hormis qu'il n'eût été tué les armes à la main, ou que ce ne fût une prêtresse de la religion.

Il permit d'enterrer les morts autour des temples, & dans les temples mêmes, pour accoutumer les jeunes gens à voir souvent ce spectacle, & leur apprendre qu'on n'étoit point impur ni souillé en passant par dessus des ossemens & des sépulchres.

Il abrégea la durée des deuils, & la régla à onze jours, ne voulant laisser dans les actions de la vie rien d'inutile & d'oiseux.

Se proposant encore d'abolir les superfluités religieuses, il fixa dans tous les rits de la religion les lois d'épargne & d'économie. Nous présentons aux dieux des choses communes, disoit un lacédémonien, afin que nous ayons tous les jours les moyens de les honorer.

Il renferma dans un même code politique les lois, les moeurs & les manieres, parce que les lois & les manieres représentent les moeurs ; mais en formant les manieres il n'eut en vûe que la subordination à la magistrature, & l'esprit belliqueux qu'il vouloit donner à son peuple. Des gens toujours corrigeans & toujours corrigés, qui instruisoient toujours & étoient instruits, également simples & rigides, exerçoient plûtôt des vertus qu'ils n'avoient des manieres : ainsi les moeurs donnerent le ton dans cette république. L'ignominie y devint le plus grand des maux, & la foiblesse le plus grand des crimes.

Comme l'usage de l'or & de l'argent n'est qu'un usage funeste, Lycurgue le proscrivit sous peine de la vie. Il ordonna que toute la monnoie ne seroit que de fer & de cuivre : encore Séneque est le seul qui parle de celle de cuivre ; tous les autres auteurs ne nomment que celle de fer, & même de fer aigre, selon Plutarque. Les deniers publics de Lacédémone furent mis en séquestre chez des voisins, & on les faisoit garder en Arcadie. Bientôt on ne vit plus à Sparte ni sophiste, ni charlatan, ni devin, ni diseur de bonne avanture ; tous ces gens qui vendent leurs sciences & leurs secrets pour de l'argent, délogerent du pays, & furent suivis de ceux qui ne travaillent que pour le luxe.

Les procès s'éteignirent avec l'argent : comment auroient-ils pû subsister dans une république où il n'y avoit ni pauvreté ni richesse, l'égalité chassant la disette, & l'abondance étant toujours également entretenue par la frugalité ? Plutus fut enfermé dans Sparte comme une statue sans ame & sans vie ; & c'est la seule ville du monde où ce que l'on dit communément de ce dieu, qu'il est aveugle, se trouva vérifié : ainsi le législateur de Lacédémone s'assura, qu'après avoir éteint l'amour des richesses, il tourneroit infailliblement toutes les pensées des Spartiates vers la gloire & la probité. Il ne crut pas même devoir assujettir à aucunes formules les petits contrats entre particuliers. Il laissa la liberté d'y ajouter ou retrancher tout ce qui paroîtroit convenable à un peuple si vertueux & si sage.

Mais pour préserver ce peuple de la corruption du dehors, il fit deux choses importantes.

Premierement, il ne permit pas à tous les citoyens d'aller voyager de côté & d'autre selon leur fantaisie, de peur qu'ils n'introduisissent à leur retour dans la patrie, des idées, des goûts, des usages, qui ruinassent l'harmonie du gouvernement établi, comme les dissonnances & les faux tons détruisent l'harmonie dans la Musique.

Secondement, pour empêcher encore avec plus d'efficace que le mélange des coûtumes opposées à celles de ses lois, n'altérât la discipline & les moeurs des Lacédémoniens, il ordonna que les étrangers ne fussent reçus à Sparte que pendant la solemnité des fêtes, des jeux publics & autres spectacles. On les accueilloit alors honorablement, & on les plaçoit sur des siéges à couvert, tandis que les habitans se mettoient où ils pouvoient. Les proxènes n'étoient établis à Lacédémone que pour l'observation de cet usage. On ne fit que rarement des exceptions à la loi, & seulement en faveur de certaines personnes dont le séjour ne pouvoit qu'honorer l'état. C'est à ce sujet que Xénophon & Plutarque vantent l'hospitalité du spartiate Lychas.

Il ne s'agissoit plus que de prévenir dans l'intérieur des maisons, les dissolutions & les débauches particulieres, nuisibles à la santé, & qui demandent ensuite pour cure palliative, le long sommeil, du repos, de la diete, des bains & des remedes de la Medecine, qui ne sont eux-mêmes que de nouveaux maux. Lycurgue coupa toutes les sources à l'intempérance domestique, en établissant des phidities, c'est-à-dire une communauté de repas publics, dans des salles expresses, où tous les citoyens seroient obligés de manger ensemble des mêmes mets reglés par la loi.

Les tables étoient de quinze personnes, plus ou moins. Chacun apportoit par mois un boisseau de farine, huit mesures de vin, cinq livres de fromage, deux livres & demie de figues, & quelque peu de monnoie de fer pour acheter de la viande. Celui qui faisoit chez lui un sacrifice, ou qui avoit tué du gibier à la chasse, envoyoit d'ordinaire une piece de sa victime ou de sa venaison à la table dont il étoit membre.

Il n'y avoit que deux occasions, sans maladie, où il fut permis de manger chez soi ; savoir, quand on étoit revenu fort tard de la chasse, ou qu'on avoit achevé fort tard son sacrifice, autrement il falloit se trouver aux repas publics ; & cet usage s'observa très-longtems avec la derniere exactitude ; jusques-là, que le roi Agis, qui revenoit de l'armée, après avoir vaincu les Athéniens, & qui se faisoit une fête de souper chez lui avec sa femme, envoya demander ses deux portions dans la salle, mais les polémarques les lui refuserent.

Les rois seuls, pour le remarquer en passant, avoient deux portions ; non pas, dit Xénophon, afin qu'ils mangeassent le double des autres, mais afin qu'ils pussent donner une de ces portions à celui qu'ils jugeroient digne de cet honneur. Les enfans d'un certain âge assistoient à ces repas, & on les y menoit comme à une école de tempérance & d'instruction.

Lycurgue fit orner toutes les salles à manger des images & des statues du Ris, pour montrer que la joie devoit être un des assaisonnemens des tables, & qu'elle se marioit avec l'ordre & la frugalité.

Le plus exquis de tous les mets que l'on servoit dans les repas de Lacédémone, étoit le brouet noir, du moins les vieillards le préféroient à toute autre chose. Il y eut un roi de Pont qui entendant faire l'éloge de ce brouet, acheta exprès un cuisinier de Lacédémone pour lui en préparer à sa table. Cependant il n'en eut pas plûtôt goûté, qu'il le trouva détestable ; mais le cuisinier lui dit : " Seigneur, je n'en suis pas surpris, le meilleur manque à mon brouet, & je ne peux vous le procurer ; c'est qu'avant que d'en manger, il faut se baigner dans l'Eurotas ".

Les Lacédémoniens, après le repas du soir, s'en retournoient chacun chez eux sans flambeaux & sans lumiere. Lycurgue le prescrivit ainsi, afin d'accoutumer les citoyens à marcher hardiment de nuit & au fort des ténebres.

Mais voici d'autres faits merveilleux de la législation de Lycurgue, c'est qu'elle se porta sur le beau sexe avec des vûes toutes nouvelles & toutes utiles. Ce grand homme se convainquit " que les femmes, qui par-tout ailleurs sembloient, comme les fleurs d'un beau jardin, n'être faites que pour l'ornement de la terre & le plaisir des yeux, pouvoient être employées à un plus noble usage, & que ce sexe, avili & dégradé chez presque tous les peuples du monde, pouvoit entrer en communauté de gloire avec les hommes, partager avec eux les lauriers qu'il leur faisoit cueillir, & devenir enfin un des puissans ressorts de la législation ".

Nous n'avons aucun intérêt à exagérer les attraits des Lacédémoniennes des siecles passés ; mais la voix d'un oracle rapporté par Eusebe, prononce qu'elles étoient les plus belles de l'univers ; & presque tous les auteurs grecs en parlent sur ce ton : il suffiroit même de se ressouvenir qu'Hélene étoit de Lacédémone. Pour l'amour d'elle, Thésée y vint d'Athènes, & Paris de Troye, assurés d'y trouver quelque chose de plus beau que dans tout autre pays. Pénélope étoit aussi de Sparte ; & presque dans le même tems que les charmes d'Hélene y faisoient naître des desirs criminels dans l'ame de deux amans, les chastes regards de Pénélope y allumoient un grand nombre d'innocentes flammes dans le coeur des rivaux qui vinrent en foule la disputer à Ulysse.

Le législateur de Lacédémone se proposant donc d'élever les filles de Sparte au-dessus des coûtumes de leur sexe, leur fit faire les mêmes exercices que faisoient les hommes, afin qu'elles ne leur fussent point inférieures, ni pour la force & la santé du corps, ni pour la grandeur du courage. Ainsi destinées à s'exercer à la course, à la lutte, à jetter le palet & à lancer le javelot, elles portoient des habits qui leur donnoient toute l'aisance nécessaire pour s'acquiter de ces exercices. Sophocle a peint l'habit des filles de Sparte, en décrivant celui d'Hermione, dans un fragment que Plutarque rapporte : " il étoit très-court, cet habit, & c'est tout ce que j'en dois dire. "

Lycurgue ne voulut pas seulement que les jeunes garçons dansassent nuds, mais il établit que les jeunes filles, dans certaines fêtes solemnelles, danseroient en public, parées seulement de leur propre beauté, & sans autre voile que leur vertu. La pudeur s'en allarma d'abord, mais elle céda bien-tôt à l'utilité publique. La nation vit avec respect ces aimables beautés célébrer dans des fêtes, par leurs hymnes, les jeunes guerriers qui s'étoient signalés par des exploits éclatans. " Quel triomphe pour le héros qui recevoit la palme de la gloire des mains de la beauté ; qui lisoit l'estime sur le front des vieillards, l'amour dans les yeux de ces jeunes filles, & l'assurance de ces faveurs dont l'espoir seul est un plaisir ! Peut-on douter qu'alors ce jeune guerrier ne fût ivre de valeur " ? Tout concouroit dans cette législation à métamorphoser les hommes en héros.

Je ne parle point de la gymnopédie des jeunes lacédémoniennes, pour la justifier d'après Plutarque. Tout est dit, selon la remarque d'un illustre moderne, en avançant " que cet usage ne convenoit qu'aux éleves de Lycurgue, que leur vie frugale & laborieuse, leurs moeurs pures & séveres, la force d'ame qui leur étoit propre, pouvoient seules rendre innocent sous leurs yeux un spectacle si choquant pour tout peuple qui n'est qu'honnête.

Mais pense-t-on qu'au fonds l'adroite parure de nos femmes ait moins son danger qu'une nudité absolue, dont l'habitude tourneroit bientôt les premiers effets en indifférence. Ne sait-on pas que les statues & les tableaux n'offensent les yeux que quand un mélange de vêtement rend les nudités obscènes ? Le pouvoir immédiat des sens, est foible & borné ; c'est par l'entremise de l'imagination qu'ils font leurs plus grands ravages ; c'est elle qui prend soin d'irriter les desirs, en prêtant à leurs objets encore plus d'attraits que ne leur en donna la nature. Enfin, quand on s'habille avec tant d'art, & si peu d'exactitude que les femmes font aujourd'hui : quand on ne montre moins que pour faire desirer davantage ; quand l'obstacle qu'on oppose aux yeux, ne sert qu'à mieux irriter la passion ; quand on ne cache une partie de l'objet que pour parer celle qu'on expose : "

Heu malè tùm mites defendit pampinus uvas !

Les femmes de Lacédémone portoient un voile sur le visage, mais non pas les filles ; & lorsqu'un étranger en demanda autrefois la raison à Charilaüs, il répondit que les filles cherchoient un mari, & que les femmes se conservoient pour le leur.

Dès que ce mari étoit trouvé, & agréé par le magistrat, il falloit qu'il enlevât la fille qu'il devoit épouser ; peut-être afin que la pudeur prête à succomber, eût un prétexte dans la violence du ravisseur. Plutarque ajoute, qu'au tems de la consommation du mariage, la femme étoit vêtue de l'habit d'homme. Comme on n'en apporte point de raison, on n'en peut imaginer de plus modeste, ni de plus apparente, sinon que c'étoit le symbole d'un pouvoir égal entre la femme & le mari ; car il est certain qu'il n'y a jamais eu de nation, où les femmes aient été plus absolues qu'à Lacédémone. On sait à ce sujet ce que répondit Gorgo femme de Léonidas, roi de Sparte, à une dame étrangere qui lui disoit : " il n'y a que vous autres qui commandiez à vos maris ; cela est vrai, répliqua la reine, mais aussi il n'y a que nous qui mettions des hommes au monde ".

Personne n'ignore ce qui se pratiquoit aux couches de ces femmes. Prévenues d'un sentiment de gloire, & animées du génie de la république, elles ne songeoient dans ces momens qu'à inspirer une ardeur martiale à leurs enfans. Dès qu'elles étoient en travail, on apportoit un javelot & un bouclier, & on les mettoit elles-mêmes sur ce bouclier, afin que ces peuples belliqueux en tirassent au moins un présage de la naissance d'un nouveau soldat. Si elles accouchoient d'un garçon, les parens élevoient l'enfant sur le bouclier, poussant au ciel ces acclamations héroïques, I tan, I epi tan, mots que les Latins ont rendu, aut hunc, aut in hoc ; c'est-à-dire, ou conservez ce bouclier, ou ne l'abandonnez qu'avec la vie ; & de peur que les enfans n'oubliassent ces premieres leçons, les meres venoient les leur rappeller quand ils alloient à la guerre, en leur mettant le bouclier à la main. Ausone le dit après tous les auteurs Grecs :

Mater Lacaena clypeo obarmans filium,

Cum hoc inquit, aut in hoc redi.

Aristote nous apprend, que ce fut l'illustre femme de Léonidas dont je viens de parler, qui tint la premiere ce propos à son fils, lorsqu'il partoit pour l'armée ; ce que les autres Lacédémoniennes imiterent depuis.

De quelque amour qu'on soit animé pour la patrie dans les républiques guerrieres, on n'y verra jamais de mere, après la perte d'un fils tué dans le combat, reprocher au fils qui lui reste, d'avoir survécu à sa défaite. On ne prendra plus exemple sur les anciennes Lacédémoniennes. Après la bataille de Leuctres, honteuses d'avoir porté dans leur sein des hommes capables de fuir, celles dont les enfans étoient échappés au carnage, se retiroient au fond de leurs maisons, dans le deuil & dans le silence, lorsqu'au contraire les meres, dont les fils étoient morts en combattant, se montroient en public, & la tête couronnée de fleurs, alloient aux temples en rendre graces aux dieux. Il est certain qu'il n'y a jamais eu de pays où la grandeur d'ame ait été plus commune parmi le beau sexe. Lisez, si vous ne m'en croyez point, ce que Plutarque rapporte de Démétria, & de tant d'autres Lacédémoniennes.

Quand elles avoient appris que leurs enfans venoient de périr, & qu'elles étoient à portée de visiter leur corps, elles y couroient pour examiner si leurs blessures avoient été reçues le visage ou le dos tourné contre l'ennemi ; si c'étoit en faisant face, elles essuyoient leurs larmes, & d'un visage plus tranquille, elles alloient inhumer leurs fils dans le tombeau de leurs ancêtres ; mais s'ils avoient été blessés autrement, elles se retiroient saisies de douleur, & abandonnoient les cadavres à leur sépulture ordinaire.

Comme ces mêmes Lacédémoniennes, n'étoient pas moins attachées à leurs maris qu'à la gloire des enfans qu'elles avoient mis au monde, leurs mariages étoient très-heureux. Il est vrai que les lois de Lycurgue punissoient les célibataires, ceux qui se marioient sur l'âge avancé, & même ceux qui faisoient des alliances mal-assorties ; mais après ce que nous avons dit des charmes & de la vertu des Lacédémoniennes, il n'y avoit gueres moyen de garder le célibat auprès d'elles, & leurs attraits suffisoient pour faire desirer le mariage.

Ajoutez qu'il étoit interdit à ceux que la lâcheté avoit fait sauver d'une bataille. Et quel est le Spartiate qui eut osé s'exposer à cette double ignominie !

Enfin, à moins que de se marier, tous les autres remedes contre l'amour pour des femmes honnêtes, étoient à Sparte ou dangereux ou rares. Quiconque y violoit une fille, étoit puni de mort. A l'égard de l'adultere, il ne faut que se souvenir du bon mot de Géradas. Un étranger demandoit à ce Lacédémonien, comment on punissoit cette action à Sparte : Elle y est inconnue, dit Géradas. Mais supposons l'événement, répondit l'étranger ; en ce cas, répliqua le Spartiate, il faudroit que le coupable payât un taureau d'une si grande taille, qu'il pût boire de la pointe du mont Taygete dans la riviere d'Eurotas. Mais, reprit l'étranger, vous ne songez donc pas, qu'il est impossible de former un si grand taureau. Géradas souriant ; mais vous ne songez donc pas vous, qu'il est impossible d'avoir une galanterie criminelle avec une femme de Lacédémone.

N'imaginons pas que les anciens auteurs se contredisent, quand ils nous assurent qu'on ne voyoit point d'adultere à Sparte, & que cependant un mari cédoit quelquefois son lit nuptial à un homme de bonne mine pour avoir des enfans robustes & bienfaits ; les Spartiates n'appelloient point cette cession un adultere. Ils croyoient que dans le partage d'un bien si précieux, le consentement ou la répugnance d'un mari, fait ou détruit le crime, & qu'il en étoit de cette action comme d'un trésor qu'un homme donne quand il lui plaît, mais qu'il ne veut point qu'on lui ravisse. Dans cette rencontre, la femme ne trahissoit pas son époux ; & comme les personnes intéressées ne sentoient point d'offense à ce contrat, elles n'y trouvoient point de honte. En un mot, un Lacédémonien ne demandoit point à sa femme des voluptés, il lui demandoit des enfans.

Que ces enfans devoient être beaux ! Et comment n'auroient-ils point été tels, si on considere outre leur origine, tous les soins qu'on y apportoit ? Lisez seulement ce que le poëte Oppian en a publié. Les Spartiates, dit-il, se persuadant que dans le tems de la conception, l'imagination d'une mere contribue aux beautés de l'enfant, quand elle se représente des objets agréables, étaloient aux yeux de leurs épouses, les portraits des héros les mieux faits, ceux de Castor & de Pollux, du charmant Hyacinthe, d'Apollon, de Bacchus, de Narcisse, & de l'incomparable Nerée, roi de Naxe, qui au rapport d'Homere, fut le plus beau des Grecs qui combattirent devant Troye.

Envisagez ensuite combien des enfans nés de peres & meres robustes, chastes & tempérans, devoient devenir à leur tour forts & vigoureux ! Telles étoient les institutions de Lycurgue, qu'elles tendoient toutes à produire cet effet. Philopoemen voulut contraindre les Lacédémoniennes d'abandonner la nourriture de leurs enfans, persuadé que sans ce moyen ils auroient toujours une ame grande & le coeur haut. Les gardes même des dames de Sparte nouvellement accouchées, étoient renommées dans toute la Grece pour exceller dans les premiers soins de la vie, & pour avoir une maniere d'emmaillotter les enfans, propre à leur rendre la taille plus libre & plus dégagée que par-tout ailleurs. Amicla vint de Lacédémone à Athènes pour alaiter Alcibiade.

Malgré toutes les apparences de la vigueur des enfans, les Spartiates les éprouvoient encore à leur naissance, en les lavant dans du vin. Cette liqueur, selon leur opinion, avoit la vertu d'augmenter la force de la bonne constitution, ou d'accabler la langueur de la mauvaise. Je me rappelle qu'Henri IV. fut traité comme un spartiate. Son pere Antoine de Bourbon, après l'avoir reçu des bras de la sage-femme, lui fit sucer une gousse d'ail, & lui mit du vin dans la bouche.

Les enfans qui sortoient heureusement de cette épreuve, (& l'on en voyoit peu, sans-doute, qui y succombassent) avoient une portion des terres de la république, assignée pour leur subsistance, & jouissoient du droit de bourgeoisie. Les infirmes étoient exposés à l'abandon, parce que selon l'esprit des lois de Lycurgue, un lacédémonien ne naissoit ni pour soi-même, ni pour ses parens, mais pour la république, dont il falloit que l'intérêt fût toujours préféré aux devoirs du sang. Athénée nous assure que de dix en dix jours, les enfans passoient en revue tous nuds devant les éphores, pour examiner si leur santé pouvoit rendre à la république le service qu'elle en attendoit.

Lacédémone ayant, avec une poignée de sujets, à soutenir le poids des armées de l'Asie, ne devoit sa conservation qu'aux grands hommes qui naissoient dans son sein pour la défendre ; aussi toujours occupée du soin d'en former, c'étoit sur les enfans que se portoit la principale attention du gouvernement. Il n'est donc pas étrange que lorsqu' Antipater vint à demander cinquante enfans pour ôtages, ils lui répondirent bien différemment de ce que nous ferions aujourd'hui, qu'ils aimeroient mieux lui donner le double d'hommes faits, tant ils estimoient la perte de l'éducation publique !

Chaque enfant de Sparte avoit pour ami particulier un autre lacédémonien, qui s'attachoit intimement à lui. C'étoit un commerce d'esprit & de moeurs, d'où l'ombre même du crime étoit bannie ; ou comme dit le divin Platon, c'étoit une émulation de vertu entre l'amant & la personne aimée. L'amant devoit avoir un soin continuel d'inspirer des sentimens de gloire à l'objet de son affection. Xénophon comparoit l'ardeur & la modestie de cet amour mutuel aux enchaînemens du coeur qui sont entre le pere & ses enfans.

Malheur à l'amant qui n'eût pas donné un bon exemple à son éleve, & qui ne l'eût pas corrigé de ses fautes ! Si l'enfant vient à faillir, dit Elien, on le pardonne à la foiblesse de l'âge, mais la peine tombe sur son tuteur, qui est obligé d'être le garant des fautes du pupille qu'il chérit. Plutarque rapporte que dans les combats à outrance que les enfans faisoient dans le Platoniste, il y en eut un qui laissa échapper une plainte indigne d'un lacédémonien, son amant fut aussi-tôt condamné en l'amende. Un autre auteur ajoute, que si quelqu'amant venoit à concevoir, comme dans d'autres villes de Grèce, des desirs criminels pour l'objet de ses affections, il ne pouvoit se sauver d'une mort infame que par une fuite honteuse. N'écoutons donc point ce qu'Hésychius & Suidas ont osé dire contre la nature de cet amour ; le verbe laconisein doit être expliqué des habits & des moeurs de Lacédémone, & c'est ainsi qu'Athénée & Démosthene l'ont entendu.

En un mot, on regardoit l'éducation de Sparte comme si pure & si parfaite, que c'étoit une grace de permettre aux enfans de quelques grands hommes étrangers, d'être mis sous la discipline lacédémonienne. Deux célébres athéniens, Xénophon & Phocion, profiterent de cette faveur.

De plus, chaque vieillard, chaque pere de famille avoit droit de châtier les enfans d'autrui comme les siens propres ; & s'il le négligeoit, on lui imputoit la faute commise par l'enfant. Cette loi de Lycurgue tenoit les peres dans une vigilance continuelle, & rappelloit sans-cesse aux enfans qu'ils appartenoient à la république. Aussi se soumettoient-ils de leur propre mouvement à la censure de tous les vieillards ; jamais ils ne rencontroient un homme d'âge, qu'ils ne s'arrêtassent par respect jusqu'à ce qu'il fût passé ; & quand ils étoient assis, ils se levoient sur le champ à son abord. C'est ce qui faisoit dire aux autres peuples de la Grèce, que si la derniere saison de la vie avoit quelque chose de flatteur, ce n'étoit qu'à Lacédémone.

Dans cette république l'oisiveté des jeunes gens étoit mise au rang des fautes capitales, tandis qu'on la regardoit comme une marque d'honneur dans les hommes faits ; car elle servoit à discerner les maîtres des esclaves : mais avant que de goûter les douceurs du repos, il falloit s'être continuellement exercé dans la jeunesse à la lutte, à la course, au saut, aux combats, aux évolutions militaires, à la chasse, à la danse, & même aux petits brigandages. On imposoit quelquefois à un enfant un châtiment bien singulier : on mordoit le doigt à celui qui avoit failli : Hésychius vous dira les noms différens qu'on donnoit aux jeunes gens, selon l'ordre de l'âge & des exercices, je n'ose entrer dans ce genre de détails.

Les peres, en certains jours de fêtes, faisoient enivrer leurs esclaves, & les produisoient dans cet état méprisable devant la jeunesse de Lacédémone, afin de la préserver de la débauche du vin, & lui enseigner la vertu par les défauts qui lui sont opposés ; comme qui voudroit faire admirer les beautés de la nature, en montrant les horreurs de la nuit.

Le larcin étoit permis aux enfans de Lacédémone, pour leur donner de l'adresse, de la ruse & de l'activité, & c'étoit le même usage chez les Crétois. Lycurgue, dit Montagne, considéra au larcin, la vivacité, diligence, hardiesse, ensemble l'utilité qui revient au public, que chacun regarde plus curieusement à la conservation de ce qui est sien ; & le législateur estima que de cette double institution à assaillir & à défendre, il s'en tireroit du fruit pour la science militaire de plus grande considération que n'étoit le désordre & l'injustice de semblables vols, qui d'ailleurs ne pouvoient consister qu'en quelques volailles ou légumes ; cependant ceux qui étoient pris sur le fait, étoient châtiés pour leur mal-adresse.

Ils craignoient tellement la honte d'être découverts, qu'un d'eux ayant volé un petit renard, le cacha sous sa robe, & souffrit, sans jetter un seul cri, qu'il lui déchirât le ventre avec les dents jusqu'à ce qu'il tomba mort sur la place. Ce fait ne doit pas paroître incroyable, dit Plutarque, à ceux qui savent ce que les enfans de la même ville font encore. Nous en avons vû continue cet historien, expirer sous les verges, sur l'autel de Diane Orthia, sans dire une seule parole.

Cicéron avoit aussi été témoin du spectacle de ces enfans, qui pour prouver leur patience dans la douleur, souffroient, à l'âge de sept ans, d'être fouettés jusqu'au sang, sans altérer leur visage. La coutume ne l'auroit pas chez nous emporté sur la nature ; car notre jugement empoisonné par les délices, la mollesse, l'oisiveté, la lâcheté, la paresse, nous l'avons perverti par d'honteuses habitudes. Ce n'est pas moi qui parle ainsi de ma nation, on pourroit s'y tromper à cette peinture, c'est Cicéron lui-même qui porte ce témoignage des Romains de son siecle ; & pour que personne n'en doute, voici ses propres termes : nos umbris delitiis, otio, languore, desidiâ, animum infetimus, maloque more delinitum, mollivimus. Tusc. quaest. liv. V. cap. xxvij.

Telle étoit encore l'éducation des enfans de Sparte, qu'elle les rendoit propres aux travaux les plus rudes. On formoit leur corps aux rigueurs de toutes les saisons ; on les plongeoit dans l'eau froide pour les endurcir aux fatigues de la guerre, & on les faisoit coucher sur des roseaux qu'ils étoient obligés d'aller arracher dans l'Eurotas, sans autre instrument que leurs seules mains.

On reprocha publiquement à un jeune spartiate de s'être arrêté pendant l'orage sous le couvert d'une maison : comme auroit fait un esclave. Il étoit honteux à la jeunesse d'être vue sous le couvert d'un autre toît que celui du ciel, quelque tems qu'il fît. Après cela, nous étonnerons-nous que de tels enfans devinssent des hommes si forts, si vigoureux & si courageux ?

Lacédémone pendant environ sept siecles n'eut point d'autres murailles que les boucliers de ses soldats, c'étoit encore une institution de Lycurgue : " Nous honorons la valeur, mais bien moins qu'on ne faisoit à Sparte ; aussi n'éprouvons-nous pas à l'aspect d'une ville fortifiée, le sentiment de mépris dont étoient affectés les Lacédémoniens. Quelques-uns d'eux passant sous les murs de Corinthe ; quelles femmes, demanderent-ils, habitent cette ville ? Ce sont, leur répondit-on, des Corinthiens : Ne savent-ils pas reprirent-ils, ces hommes vils & lâches ; que les seuls remparts impénétrables à l'ennemi, sont des citoyens déterminés à la mort " ? Philippe ayant écrit aux Spartiates, qu'il empêcheroit leurs entreprises : Quoi ! nous empêcherois-tu de mourir, lui répondirent-ils ? L'histoire de Lacédémone est pleine de pareils traits ; elle est tout miracle en ce genre.

Je sais, comme d'autres, le prétendu bon mot du sybarite, que Plutarque nous a conservé dans Pélopidas. On lui vantoit l'intrépidité des Lacédémoniens à affronter la mort dans les périls de la guerre. Dequoi s'étonne-t-on, répondit cet homme voluptueux, de les voir chercher dans les combats une mort qui les délivre d'une vie misérable. Le sybarite se trompoit ; un spartiate ne menoit point une triste vie, une vie misérable ; il croyoit seulement que le bonheur ne consiste ni à vivre ni à mourir, mais à faire l'un & l'autre avec gloire & avec gaieté. " Il n'étoit pas moins doux à un lacédémonien de vivre à l'ombre des bonnes lois, qu'aux Sybarites à l'ombre de leurs bocages. Que dis-je ! Dans Suze même au milieu de la mollesse, le spartiate ennuyé soupiroit après ses grossiers festins, seuls convenables à son temperament ". Il soupiroit après l'instruction publique des salles qui nourrissoit son esprit ; après les fatiguans exercices qui conservoient sa santé ; après sa femme, dont les faveurs étoient toujours des plaisirs nouveaux ; enfin après des jeux dont ils se délassoient à la guerre.

Au moment que les Spartiates entroient en campagne, leur vie étoit moins pénible, leur nourriture plus délicate, & ce qui les touchoit davantage, c'étoit le moment de faire briller leur gloire & leur valeur. On leur permettoit à l'armée, d'embellir leurs habits & leurs armes, de parfumer & de tresser leurs longs cheveux. Le jour d'une bataille, ils couronnoient leurs chapeaux de fleurs. Dès qu'ils étoient en présence de l'ennemi, leur roi se mettoit à leur tête, commandoit aux joueurs de flûte de jouer l'air de Castor, & entonnoit lui-même l'hymne pour signal de la charge. C'étoit un spectacle admirable & terrible de les voir s'avancer à l'ennemi au son des flûtes, & affronter avec intrépidité, sans jamais rompre leurs rangs, toutes les horreurs du trépas. Liés par l'amour de la patrie, ils périssoient tous ensemble, ou revenoient victorieux.

Quelques Chalcidiens arrivant à Lacédémone, allerent voir Argiléonide, mere de Brasidas, qui venoit d'être tué en les défendant contre les Athéniens. Argiléonide leur demanda d'abord les larmes aux yeux, si son fils étoit mort en homme de coeur, & s'il étoit digne de son pays. Ces étrangers pleins d'admiration pour Brasidas, exalterent sa bravoure & ses exploits, jusqu'à dire que dans Sparte, il n'y avoit pas son égal. Non, non, repartit Argiléonide en les interrompant, & en essuyant ses larmes, mon fils étoit, j'espere, digne de son pays, mais sachez que Sparte est pleine de sujets qui ne lui cedent point ni en vertu ni en courage.

En effet, les actions de bravoure des Spartiates passeroient peut-être pour folles, si elles n'étoient consacrées par l'admiration de tous les siecles. Cette audacieuse opiniatreté, qui les rendoit invincibles, fut toujours entretenue par leurs héros, qui savoient bien que trop de prudence émousse la force du courage, & qu'un peuple n'a point les vertus dont il n'a pas les scrupules. Aussi les Spartiates toujours impatiens de combattre, se précipitoient avec fureur dans les bataillons ennemis, & de toutes parts environnés de la mort, ils n'envisagoient autre chose que la gloire.

Ils inventerent des armes qui n'étoient faites que pour eux ; mais leur discipline & leur vaillance produisoient leurs véritables forces. Les autres peuples, dit Séneque, couroient à la victoire quand ils la voyoient certaine ; mais les Spartiates couroient à la mort, quand elle étoit assurée : & il ajoute élégamment, turpe est cuilibet fugisse, Laconi verò deliberasse ; c'est une honte à qui que ce soit d'avoir pris la fuite, mais c'en est une à un lacédémonien d'y avoir seulement songé.

Les étrangers alliés de Lacédémone, ne lui demandoient pour soutenir leurs guerres, ni argent, ni vaisseaux, ni troupes, ils ne lui demandoient qu'un Spartiate à la tête de leurs armées ; & quand ils l'avoient obtenu, ils lui rendoient avec une entiere soumission toutes sortes d'honneurs & de respects. C'est ainsi que les Siciliens obéirent à Gylippe, les Chalcidiens à Brasidas, & tous les Grecs d'Asie à Lysandre, à Callicratidas & à Agésilas.

Ce peuple belliqueux réprésentoit toutes ses déïtés armées, Vénus elle-même l'étoit : armatam Venerem vidit Lacedemona Pallas. Bacchus qui par-tout ailleurs tenoit le thyrse à la main, portoit un dard à Lacédémone. Jugez si les Spartiates pouvoient manquer d'être vaillans. Ils n'alloient jamais dans leurs temples qu'ils n'y trouvassent une espece d'armée, & ne pouvoient jamais prier les dieux, qu'en même tems la dévotion ne réveillât leur courage.

Il falloit bien que ces gens-là se fussent fait toute leur vie une étude de la mort. Quand Léonidas roi de Lacédémone, partit pour se trouver à la défense du pas des Thermopyles avec trois cent Spartiates, opposés à trois cent mille persans, ils se déterminerent si bien à périr, qu'avant que de sortir de la ville, on leur fit des pompes funebres où ils assisterent eux-mêmes. Léonidas est ce roi magnanime dont Pausanias préfere les grandes actions à ce qu'Achille fit devant Troie, à ce qu'exécuta l'Athénien Miltiade à Marathon, & à tous les grands exemples de valeur de l'histoire grecque & romaine. Lorsque vous aurez lû Plutarque sur les exploits héroïques de ce capitaine, vous serez embarrassé de me nommer un homme qui lui soit comparable.

Du tems de ce héros, Athènes étoit si convaincue de la prééminence des Lacédémoniens, qu'elle n'hésita point à leur céder le commandement de l'armée des Grecs. Thémistocle servit sous Eurybiades, qui gagna sur les Perses la bataille navale de Salamine. Pausanias en triompha de nouveau à la journée de Platée, porta ses armes dans l'Hellespont, & s'empara de Bisance. Le seul Epaminondas Thébain, eut la gloire, long-tems après, de vaincre les Lacédémoniens à Leuctres & à Mantinée, & de leur ôter l'empire de la Grece qu'ils avoient conservé l'espace de 730 ans.

Les Romains s'étant rendus maîtres de toute l'Achaïe, n'imposerent aux Lacédémoniens d'autre sujetion que de fournir des troupes auxiliaires quand Rome les en solliciteroit. Philostrate raconte qu'Apollonius de Thyane qui vivoit sous Domitien, se rendit par curiosité à Lacédémone, & qu'il y trouva encore les lois de Lycurgue en vigueur. Enfin la réputation de la bravoure des Spartiates continua jusques dans le bas-empire.

Les Lacédémoniens se conserverent l'estime des empereurs de Rome, & éleverent des temples à l'honneur de Jules-César & d'Auguste, de qui ils avoient reçus de nouveaux bienfaits. Ils frapperent aussi quelques médailles aux coins d'Antonin, de Marc-Aurele & de Commode. M. Vaillant en cite une de Néron, parce que ce prince vint se signaler aux jeux de la Grece ; mais il n'osa jamais mettre le pié dans Sparte, à cause de la sévérité des lois de Lycurgue, dont il n'eut pas moins de peur, dit-on, que des furies d'Athènes.

Cependant quelle différence entre ces deux peuples ! vainement les Athéniens travaillerent à ternir la gloire de leurs rivaux & à les tourner en ridicule de ce qu'ils ne cultivoient pas comme eux les lettres & la Philosophie. Il est aisé de vanger les Lacédémoniens de pareils reproches, & j'oserai bien moi-même l'entreprendre, si on veut me le permettre.

J'avoue qu'on alloit chercher à Athènes & dans les autres villes de Grece des rhétoriciens, des peintres & des sculpteurs, mais on trouvoit à Lacédémone des législateurs, des magistrats & des généraux d'armées. A Athènes on apprenoit à bien dire, & à Sparte à bien faire ; là à se démêler d'un argument sophistique, & à rabattre la subtilité des mots captieusement entrelacés ; ici à se démêler des appas de la volupté, & à rabattre d'un grand courage les menaces de la fortune & de la mort. Ceux-là, dit joliment la Montagne, s'embesognoient après les paroles, ceux-ci après les choses. Envoyez-nous vos enfans, écrivoit Agésilaüs à Xénophon, non pas pour étudier auprès de nous la dialectique, mais pour apprendre une plus belle science, c'est d'obéir & de commander.

Si la Morale & la Philosophie s'expliquoient à Athènes, elles se pratiquoient à Lacédémone. Le spartiate Panthoidès le sut bien dire à des Athéniens, qui se promenant avec lui dans le Lycée, l'engagerent d'écouter les beaux traits de morale de leurs philosophes : on lui demanda ce qu'il en pensoit, ils sont admirables, repliqua-t-il, mais au reste inutiles pour votre nation, parce qu'elle n'en fait aucun usage.

Voulez-vous un fait historique qui peigne le caractere de ces deux peuples, le voici. " Un vieillard, au rapport de Plutarque, cherchoit place à un des spectacles d'Athènes, & n'en trouvoit point ; de jeunes Athéniens le voyant en peine, lui firent signe ; il s'approche, & pour lors il se serrerent & se moquerent de lui : le bon homme faisoit ainsi le tour du théâtre, toûjours hué de la belle jeunesse. Les ambassadeurs de Sparte s'en apperçurent, & aussi-tôt placerent honorablement le vieillard au milieu d'eux. Cette action fut remarquée de tout le monde, & même applaudie d'un battement de mains général. Hélas, s'écria le bon vieillard d'un ton de douleur, les Athéniens savent ce qui est honnête, mais les Lacédémoniens le pratiquent " !

Ces Athéniens dont nous parlons, abuserent souvent de la parole, au lieu que les Lacédémoniens la regarderent toûjours comme l'image de l'action.

Chez eux, il n'étoit permis de dire un bon mot qu'à celui qui menoit une bonne vie. Lorsque dans les affaires importantes, un homme de mauvaise réputation donnoit un avis salutaire, les éphores respectoient la proposition ; mais ils empruntoient la voix d'un homme de bien pour faire passer cet avis ; autrement le peuple ne l'auroit pas autorisé. C'est ainsi que les magistrats accoutumerent les Spartiates à se laisser plutot persuader par les bonnes moeurs, que par toute autre voie.

Ce n'étoit pas chez eux que manquoit le talent de manier la parole : il regne dans leurs discours & dans leurs reparties une certaine force, une certaine grandeur, que le sel attique n'a jamais su mettre dans toute l'éloquence de leurs rivaux. Ils ne se sont pas amusés comme les citoyens d'Athènes, à faire retentir les théatres de satyres & de railleries ; un seul bon mot d'Eudamidas obscurcit la scene outrageante de l'Andromaque. Ce lacédémonien se trouvant un jour dans l'Académie, & découvrant le philosophe Xénocrate déja fort âgé, qui étudioit la Philosophie, demanda qui étoit ce vieillard. C'est un sage, lui répondit-on, qui cherche la vertu. Eh quand donc en usera-t-il s'il la cherche encore, repartit Eudamidas ? Mais aussi les hommes illustres d'Athènes étoient les premiers à préférer la conduite des Lacédémoniens à toutes les leçons des écoles.

Il est très-plaisant de voir Socrate se moquant à sa maniere d'Hippias, qui lui disoit qu'à Sparte, il n'avoit pas pu gagner un sol à régenter ; que c'étoient des gens sans goût qui n'estimoient ni la grammaire, ni le rythme, s'amusant à étudier l'histoire & le caractere de leurs rois, l'établissement & la décadence des états, & autres choses de cette espece. Alors Socrate sans le contredire, lui fait avouer en détail l'excellence du gouvernement de Sparte, le mérite de ses citoyens, & le bonheur de leur vie privée, lui laissant à tirer la conclusion de l'inutilité des arts qu'il professoit.

En un mot, l'ignorance des Spartiates dans ces sortes d'arts, n'étoit pas une ignorance de stupidité, mais de préceptes, & Platon même en demeuroit d'accord. Cependant malgré l'austérité de leur politique, il y a eu de très-beaux esprits sortis de Lacédémone, des philosophes, des poëtes célebres, & des auteurs illustres, dont l'injure des tems nous a dérobé les ouvrages. Les soins que se donna Lycurgue pour recueillir les oeuvres d'Homere, qui seroient perdues sans lui ; les belles statues dont Sparte étoit embellie, & l'amour des Lacédémoniens pour les tableaux de grands maîtres, montrent qu'ils n'étoient pas insensibles aux beautés de tous les Arts.

Passionnés pour les poésies de Terpandre, de Spendon, & d'Alcman, ils défendirent à tout esclave de les chanter, parce que selon eux, il n'appartenoit qu'à des hommes libres de chanter des choses divines.

Ils punirent à la vérité Timothée de ce qu'aux sept cordes de la Musique il en avoit ajouté quatre autres ; mais c'étoit parce qu'ils craignirent que la mollesse de cette nouvelle harmonie n'altérât la sévérité de leurs moeurs. En même tems ils admirerent le génie de l'artiste ; ils ne brûlerent pas sa lyre, au contraire ils la suspendirent à la voûte d'un de leurs plus beaux bâtimens où l'on venoit prendre le frais, & qui étoit un ouvrage de Théodore de Samos. Ils chasserent aussi le poëte Archiloque de Sparte ; mais c'étoit pour avoir dit en vers, qu'il convenoit mieux de fuir & de sauver sa vie, que de périr les armes à la main. L'exil auquel ils le condamnerent ne procédoit pas de leur indifférence pour la poésie, mais de leur amour pour la valeur.

C'étoit encore par des principes de sagesse que l'architecture de leurs maisons n'employoit que la coignée & la scie. Un Lacédémonien, je puis le nommer, c'étoit le roi Léotichidas, qui soupant un jour à Corinthe, & voyant dans la salle où on le reçut, des pieces de bois dorées & richement travaillées, demanda froidement à son hôte, si les arbres chez eux croissoient de la sorte ; cependant ces mêmes Spartiates avoient des temples superbes. Ils avoient aussi un magnifique théatre qui servoit au spectacle des exercices, des danses, des jeux, & autres représentations publiques. La description que Pausanias a faite des décorations de leurs temples & de la somptuosité de ce théatre, prouve assez que ce peuple savoit étaler la magnificence dans les lieux où elle étoit vraiment convenable, & proscrire le luxe des maisons particulieres où son éclat frivole ne satisfait que les faux besoins de la vanité.

Mais comme leurs ouvriers étoient d'une industrie, d'une patience, & d'une adresse admirable, ils porterent leurs talens à perfectionner les meubles utiles, & journellement nécessaires. Les lits, les tables, les chaises des Lacédémoniens étoient mieux travaillées que par-tout ailleurs. Leur poterie étoit plus belle & plus agréable ; on vantoit en particulier la forme du gobelet laconique nommé cothon, sur-tout à cause du service qu'on en tiroit à l'armée. La couleur de ce gobelet, dit Critias, cachoit à la vûe la couleur dégoutante des eaux bourbeuses, qu'on est quelquefois obligé de boire à la guerre ; les impuretés se déposoient au fond de ce gobelet, & ses bords quand on buvoit arrêtoient en-dedans le limon, ne laissant venir à la bouche que l'eau pure & limpide.

Pour ce qui regarde la culture de l'esprit & du langage, les Lacédémoniens loin de la négliger, vouloient que leurs enfans apprissent de bonne heure à joindre la force & l'élégance des expressions, à la pureté des pensées. Ils vouloient, dit Plutarque, que leurs réponses toûjours courtes & justes, fussent pleines de sel & d'agrément. Ceux qui par précipitation ou par lenteur d'esprit, répondoient mal, ou ne répondoient rien, étoient châtiés : un mauvais raisonnement se punissoit à Sparte, comme une mauvaise conduite ; aussi rien n'en imposoit à la raison de ce peuple. " Un lacédémonien exemt dès le berceau des caprices & des humeurs de l'enfance, étoit dans la jeunesse affranchi de toute crainte ; moins superstitieux que les autres grecs, les Spartiates citoient leur religion & leurs rits au tribunal du bon sens ". Aussi Diogène arrivant de Lacédémone à Athènes, répondit avec transport à ceux qui lui demandoient d'où il venoit : " je viens de quitter des hommes "

Tous les peuples de la Grece avoient consacré des temples sans nombre à la Fortune ; les seuls Lacédémoniens ne lui avoient dressé qu'une statue, dont ils n'approchoient jamais : ils ne recherchoient point les faveurs de cette déesse, & tâchoient par leur vertu de se mettre à l'abri de ses outrages.

S'ils n'étoient pas toûjours heureux,

Ils savoient du-moins être sages.

On sait ce grand mot de l'antiquité, Spartam nactus es, hanc orna : " vous avez rencontré une ville de Sparte, songez à lui servir d'ornement ". C'étoit un proverbe noble, pour exhorter quelqu'un dans les occasions importantes à se regler pour remplir l'attente publique sur les sentimens & sur la conduite des Spartiates. Quand Cimon vouloit détourner ses compatriotes de prendre un mauvais parti : " pensez bien, leur disoit-il, à celui que suivroient les Lacédémoniens à votre place ".

Voilà quel étoit le lustre de cette république célebre, bien supérieure à celle d'Athènes ; & ce fut le fruit de la seule législation de Lycurgue. Mais, comme l'observe M. de Montesquieu, quelle étendue de génie ne fallut-il pas à ce grand homme, pour élever ainsi sa patrie ; pour voir qu'en choquant les usages reçus, en confondant toutes les vertus, il montreroit à l'univers sa sagesse ! Lycurgue mêlant le larcin avec l'esprit de justice, le plus dur esclavage avec la liberté, des sentimens atroces avec la plus grande modération, donna de la stabilité aux fondemens de sa ville, tandis qu'il sembloit lui enlever toutes les ressources, les Arts, le Commerce, l'argent, & les murailles.

On eut à Lacédémone, de l'ambition sans espérance d'être mieux ; on y eut les sentimens naturels : on n'y étoit ni enfant, ni pere, ni mari ; on y étoit tout à l'état. Le beau sexe s'y fit voir avec tous les attraits & toutes les vertus ; & cependant la pudeur même fut ôtée à la chasteté. C'est par ces chemins étranges, que Lycurgue conduisit sa Sparte au plus haut degré de grandeur ; mais avec une telle infaillibilité de ses institutions, qu'on n'obtint jamais rien contr'elle en gagnant des batailles. Après tous les succès qu'eut cette république dans ses jours heureux, elle ne voulut jamais étendre ses frontieres : son seul but fut la liberté, & le seul avantage de sa liberté, fut la gloire.

Quelle société offrit jamais à la raison un spectacle plus éclatant & plus sublime ! Pendant sept ou huit siecles, les lois de Lycurgue y furent observées avec la fidélité la plus religieuse. Quels hommes aussi estimables que les Spartiates, donnerent jamais des exemples aussi grands, aussi continuels, de modération, de patience, de courage, de tempérance, de justice & d'amour de la patrie ? En lisant leur histoire, notre ame s'éleve, & semble franchir les limites étroites dans lesquelles la corruption de notre siecle retient nos foibles vertus.

Lycurgue a rempli ce plan sublime d'une excellente république que se sont fait après lui Platon, Diogène, Zénon, & autres, qui ont traité cette matiere ; avec cette différence, qu'ils n'ont laissé que des discours ; au lieu que le législateur de la Laconie n'a laissé ni paroles, ni propos ; mais il a fait voir au monde un gouvernement inimitable : & a confondu ceux qui prétendroient que le vrai sage n'a jamais existé. C'est d'après de semblables considérations, qu'Aristote n'a pu s'empêcher d'écrire, que cet homme sublime n'avoit pas reçu tous les honneurs qui lui étoient dus, quoiqu'on lui ait rendu tous les plus grands qu'on puisse jamais rendre à aucun mortel, & qu'on lui ait érigé un temple, où du tems de Pausanias, on lui offroit encore tous les ans des sacrifices comme à un dieu.

Quand Lycurgue vit sa forme de gouvernement solidement établie, il dit à ses compatriotes qu'il alloit consulter l'oracle, pour savoir s'il y avoit quelques changemens à faire aux lois qu'il leur avoit données ; & qu'en ce cas, il reviendroit promtement remplir les decrets d'Apollon. Mais il résolut dans son coeur de ne point retourner à Lacédémone, & de finir ses jours à Delphes, étant parvenu à l'âge où l'on peut quitter la vie sans regret. Il termina la sienne secrettement, en s'abstenant de manger ; car il étoit persuadé que la mort des hommes d'état doit servir à leur patrie, être une suite de leur ministere, & concourir à leur procurer autant ou plus de gloire, qu'aucune autre action. Il comprit qu'après avoir exécuté de très-belles choses, sa mort mettroit le comble à son bonheur, & assureroit à ses citoyens les biens qu'il leur avoit faits pendant sa vie, puisqu'elle les obligeroit à garder toûjours ses ordonnances, qu'ils avoient juré d'observer inviolablement jusqu'à son retour.

Dicearque, que Cicéron estimoit à un point singulier, composa la description de la république de Sparte. Ce traité fut trouvé à Lacédémone même, si beau, si exact, & si utile, qu'il fut décidé par les magistrats, qu'on le liroit tous les ans en public à la jeunesse. La perte de cet ouvrage est sans-doute très-digne de nos regrets ; il faut pourtant nous en consoler par la lecture des anciens historiens qui nous restent ; sur-tout par celle de Pausanias & de Plutarque, par les recueils de Meursius, de Cragius, & de Sigonius, & par la Lacédémone ancienne & moderne de M. Guillet, livre savant & très-agréablement écrit. (D.J.)

|

| LACER | v. act. (Gramm. & art méchan.) c'est serrer ou fermer avec un lacet ; on lace un corps en passant un lacet dans les oeillets percés sur ses bords à droite & à gauche. On lace une voile en la saisissant avec un quarantenier qui passe dans les yeux du pié & qui l'attache à la vergue, lorsqu'on est surpris de gros tems, & qu'il n'y a point de garcelles au ris. On fait lacer ses lices par de bons chiens, c'est-à-dire couvrir, &c. Quand une lice lacée a retenu, on dit qu'elle est nouée.

|

| LACERATION | S. f. (Jurisprud.) en termes de Palais, signifie le déchirement de quelque écrit ou imprimé. Quand on déclare nulles des pieces qui sont reconnues fausses, on ordonne qu'elles seront lacérées par le greffier : quand on supprime quelque écrit ou imprimé scandaleux ou injurieux à quelque personne ou compagnie constituée en dignité, on ordonne qu'il sera lacéré par l'exécuteur de la haute-justice, & ensuite brûlé. (A)

|

| LACERNE | S. f. lacerna, lacernum, (Littér.) nom d'une sorte d'habit ou de capote des Romains ; j'en ai déja parlé au mot habit des Romains ; j'ajoute ici quelques particularités moins connues.

La lacerne étoit une espece de manteau qu'on mettoit par-dessus la toge, & quand on quittoit cette robe, par-dessus la tunique ; on l'attachoit avec une agraffe sur l'épaule, ou par-devant. Elle étoit d'abord courte, ensuite on l'allongea. Les pauvres en portoient constamment pour cacher leurs haillons, & les riches en prirent l'usage pour se garantir de la pluie, du mauvais tems, ou du froid aux spectacles, comme nous l'apprenons de Martial.

Amphitheatrales nos commendamur ad usus,

Quùm tegit algentes nostra lacerna togas.

L'usage des lacernes étoit fort ancien dans les armées de Rome ; tous les soldats en avoient. Ovide, liv. II. des Fastes, v. 745, nous apprend que Lucrèce pressoit ses esclaves d'achever la lacerne de son mari Collatinus, qui assiégeoit Ardée.

Mittendo est domino, nunc nunc properate, puellae,

Quà primùm nostrâ facta lacerna manu.

Mais sur la fin de la république, la mode s'en établit à la ville comme à l'armée ; & cette mode dura pour les grands jusqu'aux regnes de Gratien, de Valentinien & de Théodose ; qui défendirent aux sénateurs d'en porter en ville. Les femmes s'en servoient même le soir, & dans certains rendez-vous de galanterie, la clara lacerna d'Horace, satyr. VII. liv. II. v. 48, c'est-à-dire le manteau transparent, vaut tout autant pour la leçon du texte, que la clara lucerna, la lampe allumée de Lambin.

Il y avoit des lacernes à tout prix. Martial parle de quelques-unes qu'on achetoit jusqu'à dix mille sexterces. Enfin si vous êtes curieux d'épuiser vos recherches sur ce sujet, voyez les auteurs de re vestiariâ Romanorum, & Saumaise dans ses notes sur Spartien & sur Lampridius. (D.J.)

|

| LACERT | dracunculus, s. m. (Hist. nat. Lytholog.) poisson de mer ainsi nommé parce qu'il ressemble en quelque façon à un lésard. Sa longueur est d'un pié ; il a le museau pointu, la tête grande, large, applatie, & la bouche petite. Au lieu d'une fente à l'endroit des ouies, il y a au-dessous de la tête deux trous qui y suppléent, un de chaque côté. Les yeux sont aussi placés sur la face supérieure de la tête, les nageoires sont en partie de couleur d'or, & en partie de couleur d'argent ; celles qui se trouvent au-dessous des nageoires voisines des ouies, ont plus de longueur, & sont placées fort près de la bouche. Le dos a deux nageoires : la premiere est fort petite, & de couleur d'or, avec des traits de couleur d'argent : la seconde est très-longue, & terminée par cinq pointes ; il se trouve au-delà de l'anus une nageoire dorée dans toute son étendue, excepté le bord qui est noir ; le corps a peu de diametre ; la queue a une nageoire très-longue, & noire sur le bord ; la couleur du dos est d'un jaune verdâtre ; les côtés ont de petites taches argentées & bleuâtres ; le ventre est blanc, large, plat, & revêtu seulement d'une peau déliée ; la chair du lacert a beaucoup de rapport à celle du goujon. On voit des lacerts à Gênes & à Rome. Voyez Rond. Hist. des poissons, liv. X. Voyez POISSON.

|

| LACET | S. m. (Art, mécan.) petit cordon ferré par les deux bouts ; qui sert à quelques vêtemens des femmes ou des enfans, & à d'autres usages ; il y a des lacets ronds, des lacets plats, & des lacets de fil & de soie.

Des lacets de fil. On fait avec le fil deux sortes de lacets, les uns de fil de plain, & les autres de fil d'étoupes ; le fil de plain qui provient du chanvre, qui porte le chénevi, & que néanmoins on nomme mâle, parce que c'est le chanvre le plus fort, sert à la fabrique des meilleurs lacets, & ne s'emploie jamais qu'en blanc, parce que ces lacets étant plus fins & plus chers, le débit ne s'en fait qu'aux gens aisés ; le fil d'étoupes qui est fait des matieres grossieres qui restent après que le frotteur a tiré la meilleure filasse, tant du chanvre femelle que du mâle, s'emploie pour la fabrique des lacets d'étoupes que l'on teint de différentes couleurs, parce que les gens de la campagne donnent volontiers dans tout ce qui est apparent ; mais la vraie raison est que la teinture altere beaucoup moins le fil d'étoupes que le blanchissage, qui en abrege considérablement la durée. On fait cependant blanchir la sixieme partie du fil d'étoupes, pour faire un mélange de couleurs dont il sera parlé ci-après ; on teint tout le reste, mais la moindre partie en rouge avec le bois de Bresil & l'alun, & le surplus en bleu avec le bois d'Inde & le verd-de-gris.

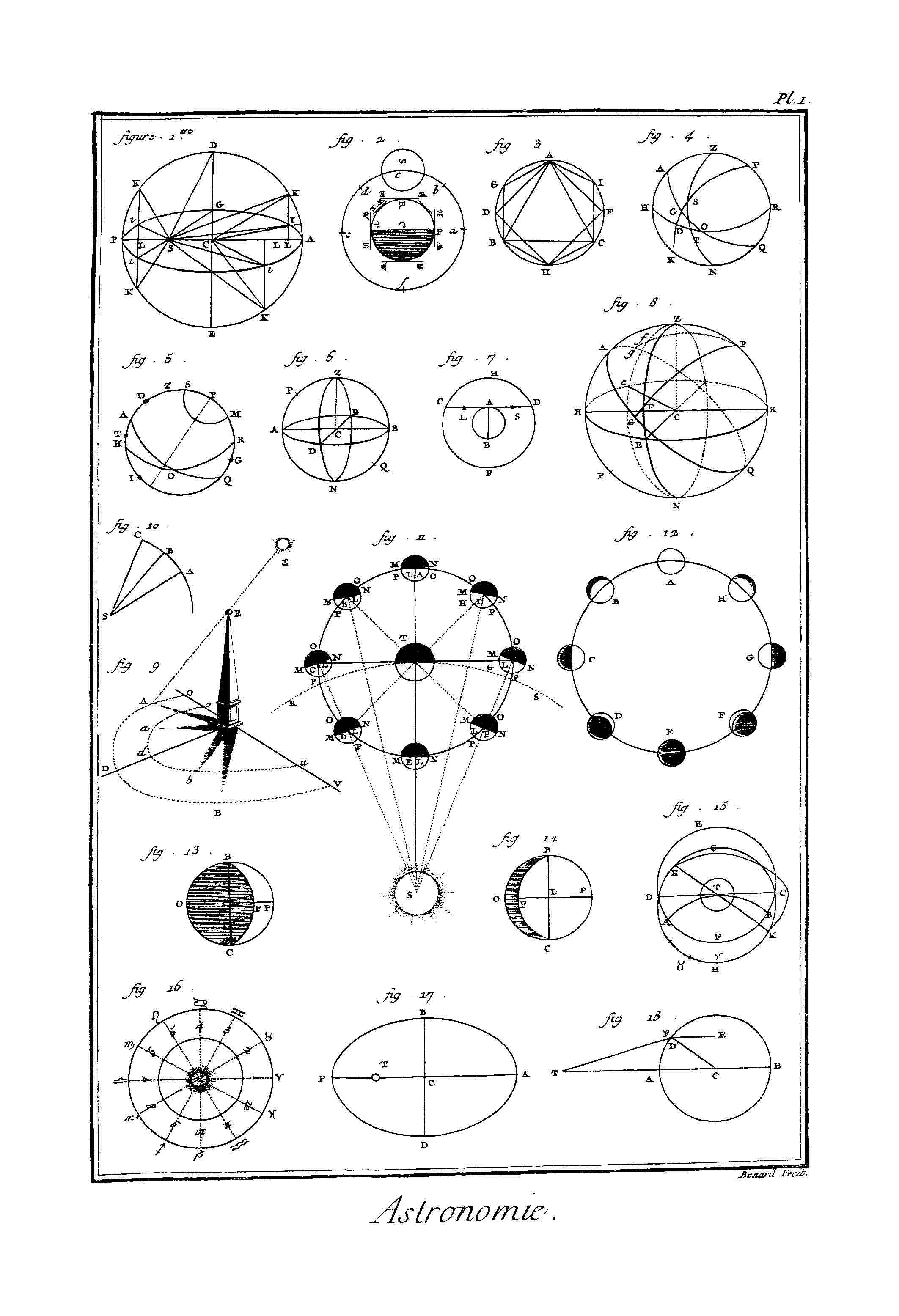

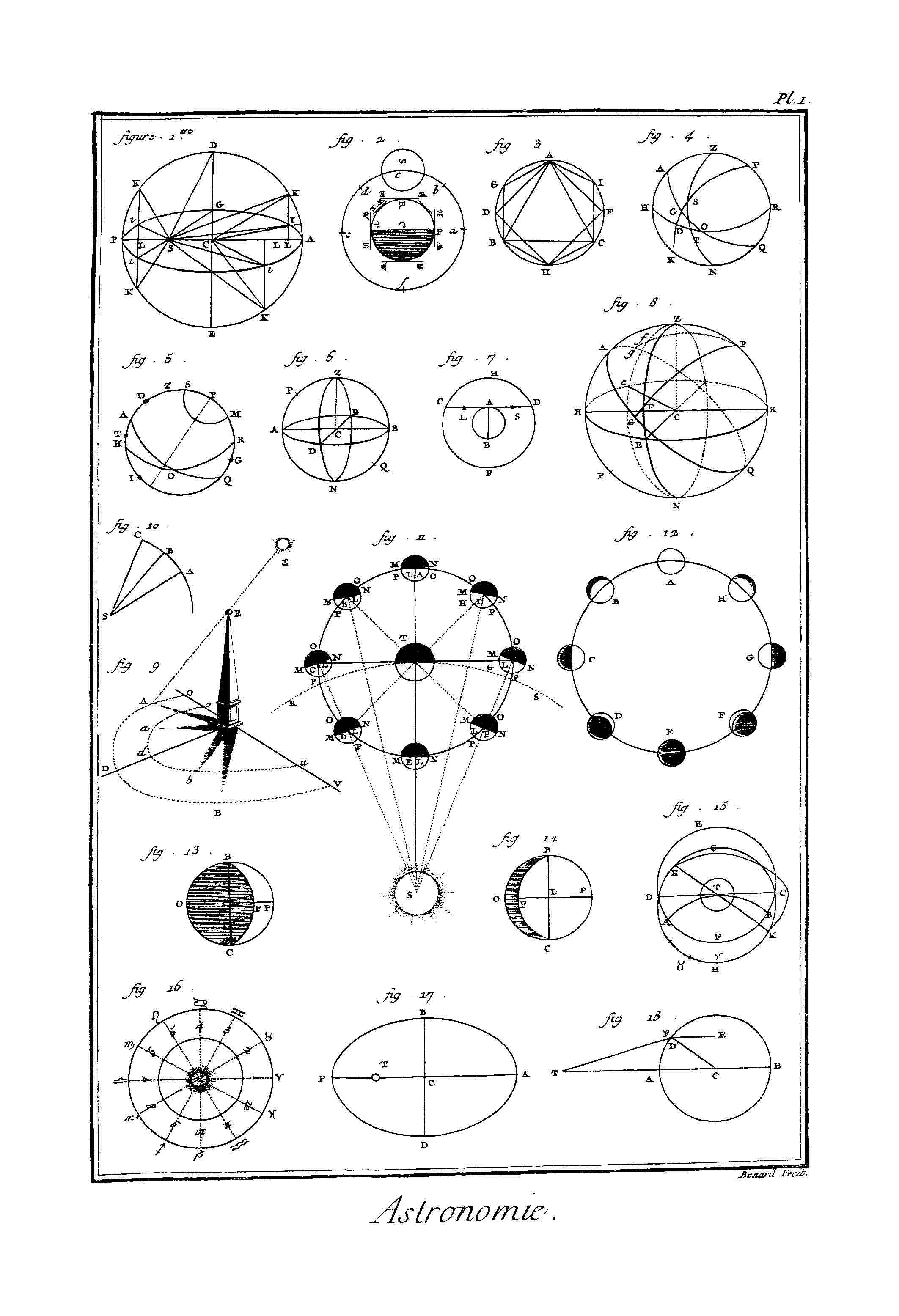

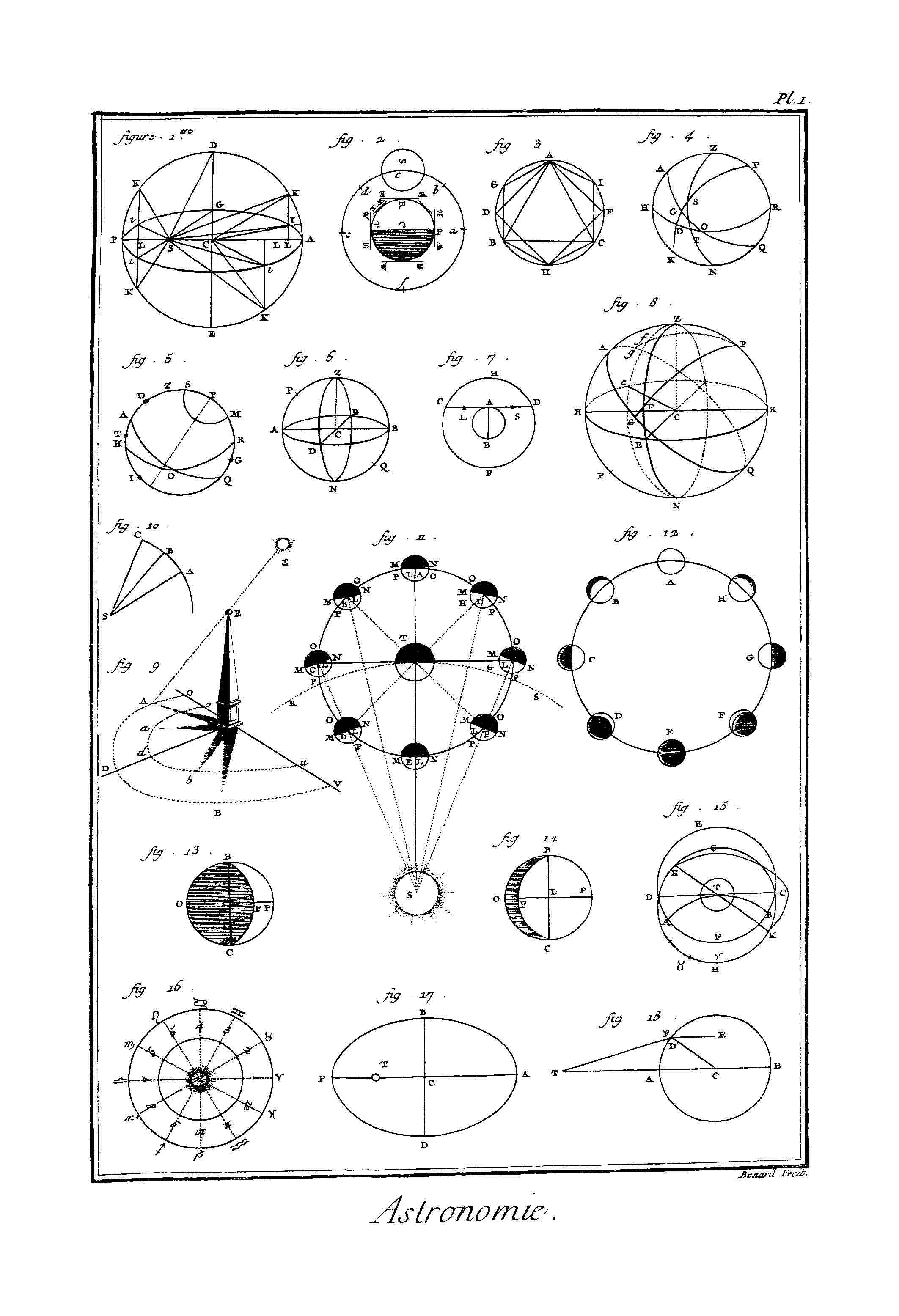

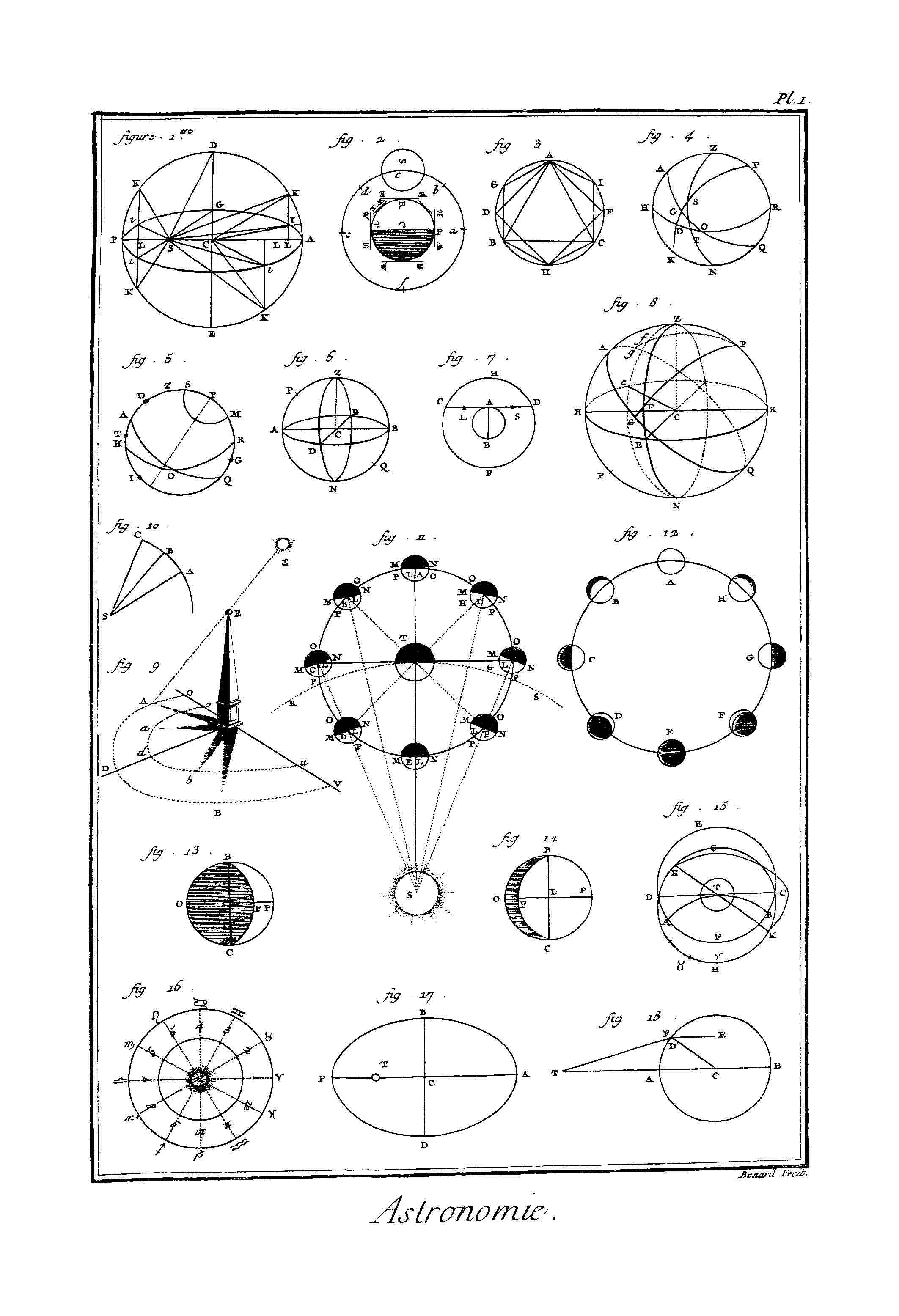

Du rouet. Le fil étant blanchi on le devide en bobines sur un rouet ordinaire, tel qu'on le voit à la Planche I. fig. 1. Ce rouet A est composé d'une roue B, de deux montans C qui l. soutiennent, d'une piece de bois D qui sert d'empatement à toute la machine, & de quatre morceaux de bois qui servent de pié pour élever cette piece de bois, au bout de laquelle il y a une espece de coffre E dans lequel on met la bobine F sur laquelle on doit devider le fil. Cette bobine tourne sur son axe, par le moyen d'une broche de fer G, qui parcourt toute la longueur du coffre : cette broche traverse les deux bouts du coffre. Voyez la bobine séparée de cette broche, Planche III. fig. 1. Cette bobine tourne sur elle-même par le moyen d'une petite poulie qui est fixée sur elle, & la corde de boyau passant sur cette poulie, la fait tourner avec la broche. A deux piés de distance se trouve un devidoir H sur lequel le fil qu'on doit devider doit être mis. Ce qui étant disposé comme on le voit à la Planche I. fig. 1. on commence par tirer de la main droite du fil du devidoir, lequel étant parvenu au rouet, on l'attache sur la bobine, l'ouvrier tourne de la main gauche la roue qui par son mouvement fait tourner la broche, & de la droite il tient toujours le fil qu'il dirige & entasse sur la bobine.

Du tri. Le fil étant dévidé sur plusieurs bobines, on les met sur un tri, Planche I. fig. 2. qui est au bas du métier à lacets. Ce tri A est composé de quatre petites colonnes B B B B rangées en ligne droite, & enclavées sur le marche-pié du métier à lacets ; elles sont arrêtées dans le haut par une petite traverse qui les embrasse & leur sert de chapiteau. Ces colonnes sont hautes d'un pié & demi, & éloignées d'un demi-pié l'une de l'autre, elles sont percées sur leur hauteur, à distance égale de quatre pouces. On passe dans ces trous des petites broches de fer dans lesquelles on fait passer des bobines, & on en met entre les colonnes le nombre dont on a besoin, ce qui ne va qu'à trois ou quatre. Voyez Planche I. fig. 2.

Du métier à lacet, Planche I. fig. 3. il est composé de deux colonnes A A, d'un demi-pié d'équarissage, hautes de trois piés chacune. Elles sont soutenues par deux petites pieces de bois B B, longues de deux piés, qui sont couchées, & dans lesquelles sont enclavées les deux colonnes : elles sont éloignées l'une de l'autre de trois piés, & arrêtées dans le bas par deux planches C C, qui sont clouées de chaque côté des colonnes, sur les deux pieces de bois sur lesquelles on met deux poids pesans chacun cent livres ou environ. Voyez ces poids mis séparément, Planche I. fig. 6. A A. Ces deux colonnes soutiennent une traverse D qui est percée à distance égale de vingt-quatre trous F, sur une ligne droite, & de douze autres E rangés également sur une seconde ligne, à l'opposite des vingt-quatre premiers, où l'on place les fers à crochet. Planche III. fig. 2.

Du fer à crochet. Le fer à crochet Planche II. fig. 1. est une manivelle qui sert à tordre le lacet. A en est la poignée, B le coude, C un bouton qui appuie contre la traverse du métier, D le bout du fer à crochet qui ayant passé par la traverse, Planche III. fig. 3. est recourbé à la pointe ; c'est au bout de ce crochet qu'on attache le fil pour le tordre. Derriere cette traverse E, il s'en trouve une autre F, de même longueur, qui est attachée aux deux bouts par deux petits cordons à la premiere traverse, & qui étant percée d'autant de trous que la premiere, reçoit le bout des fers à crochet, & les fait tourner tous ensemble. On observe que cette seconde traverse n'est attachée que foiblement, afin qu'elle puisse se prêter au mouvement. Derriere ce métier est une escabelle C, Planche I. fig. 2. où s'assied l'ouvrier.

Du chariot. Le chariot, Planche I. fig. 4. est un second métier à lacet, qui se met à l'opposite du premier. Il est composé d'un montant A, arrêté par deux goussets montés sur deux roulettes, & terminé au-dessous par une traverse B pareille à celle du premier métier, laquelle est percée de douze trous qui répondent aux douze autres trous de la seconde ligne, Planche III. fig. 4. du premier métier. Il y a derriere cette traverse, comme à celle du premier métier, une autre double traverse C, que les Fabriquans appellent la poignée, Planche III. fig. 5. qui étant percée d'autant de trous que cette premiere traverse, reçoit les fers à crochet, comme je l'ai dit dans celle du premier métier. Cette seconde traverse du chariot sert à accélérer le mouvement des fers à crochet : en les faisant tourner en sens contraire, Planche I. fig. 7. de ceux du premier métier, & par ce moyen on parvient à accélérer du double le tortillement des lacets. On met sur ce second métier un poids A de cent livres pesant, ou environ, pour arrêter la force de l'ourdissement du lacet, qui ne doit se faire sentir qu'imperceptiblement.

Connoissant à présent la disposition du métier à lacet, & les instrumens qu'on y emploie, il faut expliquer comment on le fabrique. On commence à placer le premier métier au bout d'une chambre, voyez Pl. II. figure 1. que l'on rend solide par deux poids A A de cent livres chacun, qui se placent de chaque côté des colonnes, afin qu'il puisse supporter tout l'effort de l'ourdissement des lacets. On met à l'autre bout de la même chambre le second métier, que l'on appelle le chariot B, qu'il faut éloigner du premier métier, en ligne droite, de treize piés, quoique la longueur du lacet ne doive être que d'onze. Car il faut observer que quand les fils ont acquis un certain degré de force élastique par le tortillement, le lacet fait effort pour tourner dans la main de l'ouvrier ; c'est par cette raison qu'on a mis deux roulettes au métier appellé le chariot, qui étant tiré par l'effort que fait le lacet en s'ourdissant, diminue la grandeur que l'on a donné aux fils, en se retirant à mesure que le lacet s'ourdit. On commence ensuite par tirer le fil des bobines C, qui sont placées au bas du premier métier, comme je l'ai déja dit ci-dessus ; & réunissant les trois fils des trois bobines en un seul, l'ouvrier accroche par un noeud ce triple fil au premier fer à crochet de la premiere rangée du premier métier ; il va ensuite accrocher ce même triple fil au premier fer à crochet du second métier appellé le chariot. Ce triple fil est destiné à faire la premiere partie des neufs fils dont le lacet doit être composé. Cela fait, il revient attacher un second triple fil au premier crochet de la seconde rangée, opposé à celui où il a attaché le premier, & va l'arrêter sur le même crochet du chariot sur lequel il a déja attaché le premier triple fil. Ensuite il revient au premier métier, & accroche un troisieme triple fil au second crochet de la seconde rangée ; il retourne l'attacher sur le même crochet du chariot où il a déja attaché les deux autres ; ce qui forme une espece de triangle. Il faut avoir attention que les fils que l'on tire des trois bobines pour n'en former qu'un seul, doivent être de même longueur, de même grosseur & avoir une égale tension. Cette opération étant faite sur les trente-six fers à crochet dont le premier métier est composé, & sur les douze fers à crochet du second métier, l'ouvrier commence par tourner pendant un demi-quart d'heure environ, la double traverse du premier métier, laquelle, par son mouvement, fait tourner tous les fers à crochet de gauche à droite, jusqu'à ce que les neuf fils dont chaque lacet est composé, soient ourdis en trois parties.

Tout étant ainsi disposé, l'ouvrier prend un instrument que l'on appelle le sabot ; voy. Pl. I. fig. 5. où il est placé entre la premiere & la seconde rangée des fers à crochet D du premier métier ; il tourne la double traverse de ce métier pendant cinq minutes, cette traverse faisant agir tous les fers à crochet, ourdit chacun des trois fils en son particulier, & par ce mouvement le sabot A s'avance peu-à-peu du côté du chariot. Quand il y est arrivé, l'ouvrier l'arrête avec une ficelle, qui doit être attachée au milieu du chariot ; ensuite il reprend la double traverse du premier métier, & tournant encore quelques tours, il détache le sabot ; puis faisant tourner la traverse du premier métier pendant qu'une autre main fait tourner celle du chariot, le mouvement qui se fait du côté du chariot, éloigne le sabot, & le renvoie du côté du premier métier ; mais il faut que l'ouvrier qui est du côté du chariot ait soin, pendant qu'il tourne d'une main, de diriger le sabot avec l'autre main, au moyen d'un bâton fourchu, Pl. III. fig. 3. parce que ce sabot se trouve quelquefois arrêté par des noeuds qui se rencontrent dans les fils. On se sert aussi d'un autre bâton crochu, fig. 4, pour l'arrêter lorsqu'il s'éloigne trop vîte. Ce sabot, en s'éloignant, glisse entre les fils jusqu'au premier métier par le mouvement du second métier. La traverse du chariot faisant mouvoir les douze fers à crochet du second métier dont elle est composée, réunit en un seul les trois fils que contient chaque fer à crochet en se roulant les uns sur les autres ; mais il faut observer que pendant cette seconde opération, c'est-à-dire pendant que le lacet s'ourdit, il continue de se raccourcir, & le chariot B remonte d'environ deux piés. Quelquefois il arrive que plusieurs fers à crochet s'embarrassent en tournant, par le frottement qui se fait contre la traverse : c'est à quoi il faut bien prendre garde ; on peut y remédier en prenant soin de les frotter de tems en tems d'huile d'olive, qu'il faut avoir auprès de soi dans un vaisseau ; voyez la Pl. III. fig. 10. Toute l'opération que les ouvriers du pays appellent un tirage, se fait en un quart-d'heure.

Le lacet étant ourdi, on le cire avec un torchon ciré, & on le détache des fers à crochet du métier. On rassemble ces lacets en grosse ; voyez Planche III. fig. 6. La grosse de lacets est composée de douze douzaines, ou de 144 lacets : ceux de fil de plain doivent être garnis de neufs fils, & ceux d'étoupes de six. La grosse de lacets de fils d'étoupes mise en couleur, est composée de 18 lacets blancs, de 18 mêlés de rouge & de blanc, de 36 mêlés de bleu & de blanc, & de 72 entierement bleus. On fabrique des lacets de cinq longueurs, d'une demi-aune, de trois quarts, d'une aune, d'une aune & demie & de trois aunes, qui est la plus grande longueur qu'on puisse leur donner. On en fait d'un seul tirage une douzaine de ceux de trois aunes, deux douzaines de ceux d'une aune, quatre douzaines de ceux de trois quarts, & six douzaines de ceux d'une demi-aune.

Du fer à lacet. Les lacets étant rassemblés en grosse, on les garnit aux deux bouts d'un morceau de fer-blanc, Pl. III. fig. 7. La grosse de lacets d'une aune de long & au-dessous, doit avoir à chaque bout une garniture de fer-blanc de huit lignes de longueur ; celle de trois quarts d'aune, de cinq lignes, & celle d'une demi-aune, de trois lignes. On peut, avec une feuille de fer-blanc ordinaire, garnir trois grosses de lacets ; mais on ne se sert que des retailles des Lanterniers, qui sont à très-bon marché.

On coupe le fer-blanc avec des cisailles, qui sont attachées sur une table, Pl. III. fig. 8, au moyen d'une broche de fer qui les soutient dans la position où il faut qu'elles soient pour ce travail.

Le fer à lacet étant taillé, on le plie ; voyez Planche III. figure 9. L'ouvrier étant assis, tient de la main droite un marteau, & de la main gauche une broche de fer ; voyez cette broche Pl. III. fig. 7. Sous cette broche qu'il tient de la main gauche, il met un des morceaux de fer-blanc taillé, qu'il soutient avec le second doigt de la même main. Il pose le tout ensemble sur l'une des cannelures dont la petite enclume A est garnie sur sa largeur ; voyez fig. 9. L'ouvrier, avec un marteau dont le manche n'a que la longueur qu'il faut pour l'empoigner, frappe légerement sur la broche deux ou trois coups, qui font prendre au fer la forme de la cannelure ; & pour donner à ce fer une demi-rondeur suffisante, il soutient toujours le bout du fer avec le bout du second doigt de la main gauche ; & en le faisant un peu tourner de côté & d'autre, il frappe quelques coups qui achevent de donner au fer-blanc la voussure suffisante. Il y a ordinairement deux cases sur l'établi, l'une pour mettre les morceaux de fer-blanc qui sont plats, & l'autre pour les déposer, à mesure qu'ils sont pliés.

Lorsqu'il est question de ferrer le lacet, l'ouvrier prend une grosse de lacets, qu'il attache sur une petite table garnie d'une enclume, Pl. III. fig. 10. le tout pareil à la table qui sert à plier les fers, & qui peut servir aussi à ce double travail. Il prend l'un des lacets, qu'il tient de la main gauche ; il prend de l'autre main un fer plié, dans lequel il fait entrer le bout du lacet. Il applique l'un avec l'autre sur l'une des cannelures de l'enclume. Il frappe un premier coup pour adapter le fer au lacet ; puis tournant le bout du lacet avec ce fer, il arrondit & assujettit le fer au lacet, en donnant quelques coups avec le marteau.

A onze ou douze ans les jeunes gens sont assez forts pour tourner le métier à lacet, & les enfans de huit ans peuvent plier le fer-blanc & l'appliquer aux lacets. Un ouvrier dans la force de l'âge, ou ce que l'on appelle un bon ouvrier, fait par jour ses dix grosses de lacets d'une aune de long, mais un petit apprentif, ou un foible ouvrier, n'en fait que huit. Un seul homme en un jour coupe assez de fer-blanc pour la garniture de 80 grosses de lacets.

Mémoire sur la fabrique des lacets. 1re Question : Combien se vend le fil, & de quelle qualité on l'emploie pour les lacets. REPONSE. On distingue trois sortes de fil, le fil fin, le fil de plain & le fil d'étoupes, Le fil fin est celui qui provient du meilleur chanvre, improprement appellé femelle, que l'on recueille le premier ; mais on n'emploie point ce fil pour les lacets. Le fil de plain, qui provient du chanvre qui porte le chénevi, & que néanmoins on nomme le mâle, apparemment parce que c'est le plus fort, sert à la fabrique des meilleurs lacets : il coûte ordinairement quinze sols la livre. Le fil d'étoupes, qui est fait des matieres grossieres qui restent après que le frotteur a tiré la meilleure filasse, tant du chanvre femelle que du mâle, s'emploie pour la fabrique des lacets de couleur, & coûte communément neuf sols la livre.

II. Si les fabriquans achetent le chanvre pour le faire frotter & filer, ou s'ils achetent le fil tout fait, & s'ils le font blanchir ou teindre. REP. Ils achetent le fil tout fait, & ils font toujours blanchir le fil de plain, qui ne s'emploie jamais qu'en blanc pour faire les meilleurs lacets. Le fil d'étoupes ne sert jamais qu'à faire des lacets de couleur : on n'en fait blanchir qu'environ la sixieme partie, pour faire un mélange de couleurs dont il sera parlé ci-après, & on teint tout le reste, mais la moindre partie en rouge avec le bois du Brésil & l'alun, & le surplus en bleu avec le bois d'Inde & le verd-de-gris.

III. Si les fabriquans font eux mêmes le blanchissage & la teinture du fil. REP. Les fabriquans teignent le fil par eux-mêmes, mais ils font faire tous leurs blanchissages au village de Marmagne, à une petite demi-lieue de Montbard, où il y a une blanchisserie renommée.